Wir messen! Sie leben!

Für den BlowerDoor-Test werden alle Außentüren und Fenster geschlossen. Alle Türen, die innenhalb des Gebäudes liegen, werden wiederum geöffnet. In eine der Außentüren bauen wir einen Ventilator ein. Mit diesem Ventilator wird während der Messung Luft aus dem Gebäude gesaugt. So entsteht ein leichter, konstanter Unterdruck im Bauwerk. Falls Undichtheiten in der Außenhülle bestehen, zieht der Sog des Gebläses Außenluft in das Innere des Gebäudes. Diese Schwachstellen können mit einer Infrarotkamera (Thermografie), einem Nebelgenerator oder einem Luftströmungsmessgerät (Anemometrie) sichtbar gemacht werden.

Ein entscheidender Messwert ist die sogenannte Luftwechselrate. Sie gibt Auskunft über die Dichtheit der Gebäudehülle, das bedeutet: Umso mehr Luft durch Leckagen während der Messung in das Gebäude strömt, umso undichter ist es. Die Luftwechselrate (n50-Wert) wird nach DIN 13829 und EnEV ermittelt.

Wir arbeiten mit unterschiedlichen Verfahren, um die Luftundichtheiten aufzuspüren:

So finden wir die undichte Stelle

Der BlowerDoor-Test kann in Kombination mit einem Anemometer (Luftgeschwindigkeitsmessgerät) die Schwachstellen des Gebäudes orten. Während der Messung entsteht ein Unterdruck im Gebäudeinneren. Ein Rundgang um das Gebäude offenbart mit Hilfe des Anemometers die Leckagen. Das Gerät misst die Luftströmung, die während des Tests durch die Luftundichtheit in das Gebäude strömt.

Nebel macht sichtbar

Im Inneren des Bauwerks wird mittels des Gebläses ein Überdruck erzeugt (im Unterschied zur Leckagesuche mittels Anemometer). Dafür wird mit dem Blower-Door-Gebläse konstant Luft in das Innere gepumpt. Ein Generator verteilt gesundheitlich unbedenklichen, künstlichen Theaternebel innerhalb des Gebäudes. Durch den Überdruck entweicht der Nebel durch Leckagen nach außen und wird dort sichtbar. Versteckte Leckagenwege werden sichtbar.

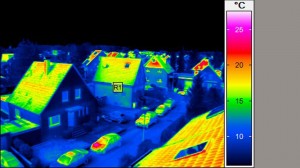

Wärmebild bringt Licht ins „Undichte“

Besonders bei Bauwerken mit einer hohen Decke ist diese Form der Leckagesuche geeignet, da sich ein Einsatz von Gerüst oder Leiter erübrigt. Die Wärmestrahlung der Gebäude wird mithilfe der Thermografie sichtbar gemacht. Dafür ist ein Temperaturunterschied von mindestens 8 Grad Kelvin zwischen dem Inneren und dem Äußeren des Bauwerks notwendig. 24 Stunden vor der Messung wird das Gebäude auf mindestens 20 Grad Celsius gleichmäßig aufgeheizt. Anschließend wandelt die Thermografie-Kamera die sensorisch aufgenommene Wärmestrahlung in ein Wärmebild um. Das Thermogramm (Wärmebild) zeigt die Verteilung der Temperaturzonen auf dem Gebäude an. Anhand einer Farbskala des Wärmebildes werden kritische Zonen farblich markiert und somit Schwachstellen des Bauwerks aufgezeigt.